Inhalt:

Die Haut gilt als Spiegel der Gesundheit und reagiert sensibel auf äußere wie innere Einflüsse. Sonne, Umweltschäden und genetische Faktoren können Veränderungen auslösen, die zunächst unauffällig wirken. Dennoch entstehen viele Hauterkrankungen schleichend, was regelmäßige Kontrollen umso wichtiger macht. Besonders bei Hautkrebs zählt das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten, da sich dadurch die Heilungschancen erheblich verbessern.

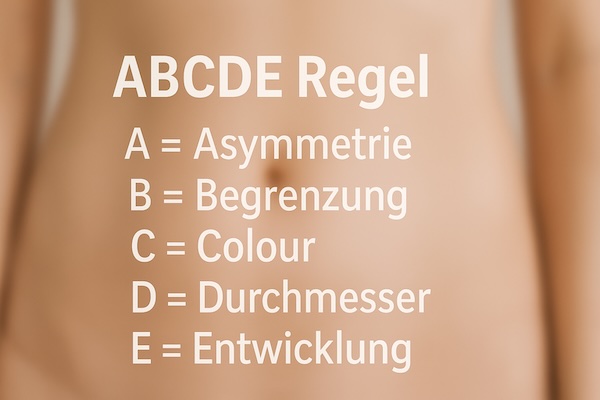

Das Hautscreening verbindet medizinische Prävention mit Eigenverantwortung und schafft so eine Grundlage für den bewussten Umgang mit der eigenen Haut. Die ABCDE-Regel hilft dabei, auffällige Muttermale systematisch zu beurteilen und mögliche Risiken besser einzuschätzen. Ergänzend sorgen regelmäßige Untersuchungsintervalle dafür, dass Veränderungen rechtzeitig bemerkt und ärztlich abgeklärt werden können.

Die ABCDE-Regel beschreibt ein einfaches, aber wirkungsvolles Schema zur Beurteilung von Hautveränderungen. Sie entstand ursprünglich in den 1980er-Jahren in den USA, als Dermatologen nach einer Methode suchten, um Hautkrebs frühzeitiger zu erkennen. Der Name leitet sich von den fünf Prüfkriterien ab: Asymmetrie, Begrenzung, Colour (Farbe), Durchmesser und Entwicklung. Diese Merkmale dienen als Orientierung, um auffällige Muttermale besser einzuordnen. In der dermatologischen Praxis kommt die Regel häufig zum Einsatz, um Patientinnen und Patienten gezielt auf Veränderungen aufmerksam zu machen.

Gerade weil Hautkrebs in frühen Stadien oft unauffällig wirkt, bietet die ABCDE-Regel eine wertvolle Orientierungshilfe. Sie macht Unterschiede sichtbar, die das bloße Auge sonst leicht übersehen würde. Dennoch ersetzt sie keine ärztliche Diagnose, denn manche Tumoren zeigen sich außerhalb dieser Kriterien. Die Regel liefert also ein Raster, kein Urteil.

Die Selbstuntersuchung der Haut bildet den ersten Schritt, um Veränderungen rechtzeitig zu bemerken. Wer sich regelmäßig nach der ABCDE-Regel orientiert, kann Auffälligkeiten früh erkennen und dokumentieren. Dafür eignet sich ein heller Raum mit Spiegel, manchmal hilft auch eine zweite Person, um schwer erreichbare Stellen wie Rücken, Nacken oder Fußsohlen zu kontrollieren. Gerade dort entwickeln sich häufig Veränderungen, die lange unentdeckt bleiben. Auch die Kopfhaut, die Zehenzwischenräume oder der Bereich hinter den Ohren geraten oft in Vergessenheit.

Das professionelle Hautscreening ergänzt diese Eigenkontrolle durch medizinische Präzision. Fachärzte nutzen Lupenlampen oder digitale Dermatoskope, um Strukturen in tieferen Hautschichten sichtbar zu machen. Dabei betrachten sie jedes Muttermal einzeln, vergleichen Aufnahmen und dokumentieren den Verlauf über mehrere Termine hinweg. Je nach Risiko und Hauttyp werden Untersuchungsintervalle angepasst – oft alle zwei Jahre, bei erhöhtem Risiko auch häufiger. Diese Kombination aus Selbstbeobachtung und professioneller Kontrolle erhöht die Wahrscheinlichkeit, gefährliche Veränderungen rechtzeitig zu entdecken.

Das C steht für Colour, also die Farbe. Eine gleichmäßige Tönung gilt als unauffällig, aber sobald verschiedene Farbtöne in einem Fleck auftreten – etwa hellbraun, schwarz oder rötlich –, steigt das Risiko. Der Buchstabe D bezeichnet den Durchmesser, der bei über fünf Millimetern kritisch werden kann, auch wenn kleinere Male nicht automatisch unbedenklich sind. Schließlich verweist das E auf Erhabenheit oder Entwicklung, also jede Veränderung in Form, Größe oder Oberfläche. Wenn ein Muttermal plötzlich juckt, blutet oder sich hebt, sollte das ärztlich geprüft werden.

In Deutschland besteht für gesetzlich Versicherte ab dem 35. Lebensjahr ein Anspruch auf ein Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre. Diese Untersuchung umfasst eine vollständige Begutachtung der Haut von Kopf bis Fuß und dauert meist nur wenige Minuten. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten bereits früher, etwa ab 18 oder 20 Jahren, wenn ein begründetes Risiko vorliegt. Das Ziel bleibt stets gleich: Veränderungen erkennen, bevor sie gefährlich werden. Auch wer keine sichtbaren Auffälligkeiten bemerkt, profitiert von dieser regelmäßigen Kontrolle, da viele Hauttumoren anfangs unauffällig erscheinen.

Die Häufigkeit der Screenings hängt jedoch stark vom individuellen Risiko ab. Menschen mit sehr heller Haut, vielen Pigmentmalen oder einer familiären Vorbelastung benötigen engere Intervalle. Wer bereits Hautkrebs hatte, sollte sich mindestens einmal pro Jahr untersuchen lassen, bei aggressiveren Tumorformen sogar häufiger. Auch bestimmte Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, können eine häufigere Kontrolle notwendig machen. In diesen Fällen legen Hautärzte den passenden Rhythmus fest, um eine dauerhafte Überwachung sicherzustellen.

Im Alltag helfen ein paar einfache Routinen, die eigene Haut besser zu kennen. Eine monatliche Selbstkontrolle im hellen Licht reicht oft aus, um ein Gefühl für neue Flecken oder Formveränderungen zu entwickeln. Partner oder Angehörige können beim Blick auf schwer erreichbare Stellen unterstützen, besonders am Rücken oder auf der Kopfhaut. Auch Fotos helfen, den Verlauf einzelner Male über längere Zeit zu dokumentieren. Dazu kommen Schutzmaßnahmen wie Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

Wer Verantwortung für die eigene Haut übernimmt, handelt nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Selbstachtung. Es geht weniger um Kontrolle als um Bewusstsein – darum, den Körper zu verstehen und ihm Schutz zu geben, bevor Probleme entstehen. Auch kleine Gesten wie Sonnenschutz, Pflege und regelmäßige Checks zeigen, dass Vorsorge kein Aufwand, sondern Teil eines gesunden Alltags sein kann.