Inhalt:

Digitale Identitätsprüfungen und automatisierte Kontrollsysteme gehören längst zum Alltag: Ob beim Onlinebanking, in sozialen Netzwerken oder auf Plattformen mit Altersbeschränkung – ohne Verifizierung geht oft nichts mehr. Für viele Menschen bedeutet das zusätzliche Sicherheit, für andere eher einen Verlust an Privatsphäre.

Im Spannungsfeld zwischen Schutz und Freiheit stellt sich zunehmend die Frage: Welche digitalen Kontrollen sind tatsächlich notwendig – und wo entstehen Hürden, die nicht im Verhältnis zum Risiko stehen?

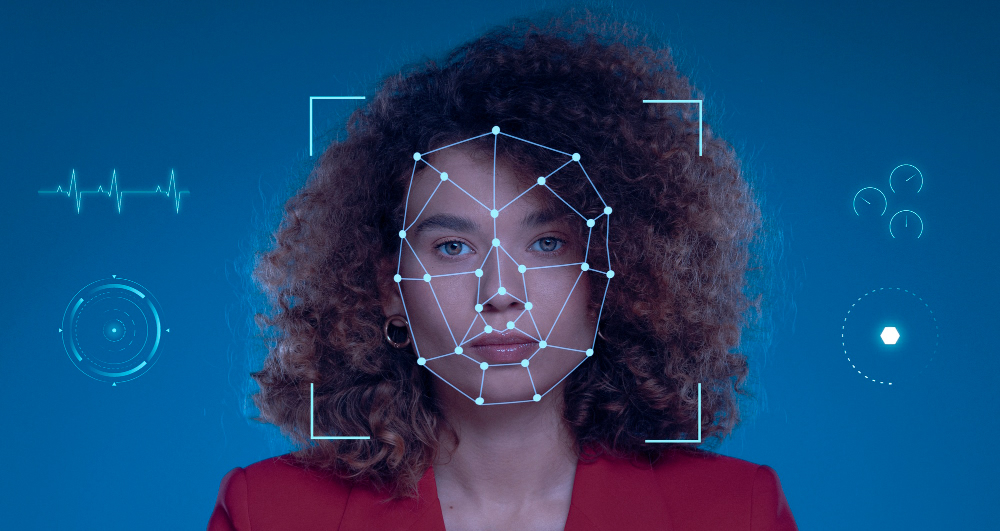

Die Bandbreite digitaler Kontrollsysteme ist groß. Sie reicht von einfachen Ausweisscans beim Online-Shopping über komplexe KI-basierte Systeme, die Nutzerverhalten in Echtzeit analysieren. Besonders sichtbar wird das im Bereich der Altersverifikation: Wer Inhalte ab 18 konsumieren will, muss häufig neben Ausweisdaten auch biometrische Merkmale wie Gesichtserkennung übermitteln.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen im behördlichen Kontext. Steuerportale, Online-Ausweisfunktionen oder digitale Patientenakten verlangen verlässliche Identitätsnachweise. Technisch mag das effizient sein – doch viele Nutzer fühlen sich durch die Menge der gesammelten Daten zunehmend gläsern.

Befürworter solcher Systeme argumentieren mit dem Schutz vor Missbrauch, Betrug oder Jugendschutzverstößen. Und tatsächlich haben digitale Kontrollen in vielen Bereichen Fortschritte gebracht – etwa beim Verhindern gefälschter Profile oder beim Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen.

Doch auf der anderen Seite wächst das Gefühl einer digitalen Überforderung. Viele Menschen stoßen auf immer neue Registrierungsprozesse, Captchas, TAN-Verfahren oder mehrstufige Authentifizierungen – selbst bei einfachen Dienstleistungen. Das erzeugt nicht nur Frust, sondern kann auch zu einer digitalen Spaltung führen, bei der technikaffinere Nutzer deutlich im Vorteil sind.

Besonders kontrovers wird über zentrale Sperrsysteme diskutiert, wie sie etwa im Glücksspielbereich zum Einsatz kommen. Hier dienen Systeme wie OASIS zur bundesweiten Erfassung gesperrter Nutzerinnen und Nutzer. Ziel ist es, Spielsucht vorzubeugen und bereits gesperrte Personen vom Zugriff auf Plattformen auszuschließen.

Doch wie effektiv solche Systeme tatsächlich sind, hängt stark von der Umsetzung ab. In der Debatte um digitale Selbstbestimmung spielt auch die Frage eine Rolle, welche Kontrollsysteme greifen – und welche bewusst umgangen werden. Während in vielen Bereichen eine Identitätsverifikation längst zur Routine gehört, haben sich parallel dazu Plattformen etabliert, die zentrale Sperrmechanismen wie das OASIS-System technisch zwar zur Verfügung stellen, in bestimmten Fällen aber bewusst nicht OASIS beachten – etwa um internationale Nutzergruppen zu berücksichtigen oder eigene Datenschutzrichtlinien umzusetzen.

Die Spannbreite der Systeme zeigt, wie unterschiedlich Plattformen mit regulatorischen Anforderungen umgehen – je nach Standort, Zielgruppe oder technischer Infrastruktur.

Auch auf lokaler Ebene zeigen sich die Auswirkungen digitaler Kontrollsysteme. So setzen etwa kommunale Verwaltungen zunehmend auf digitale Bürgerdienste – von der Terminvergabe bis zum Bauantrag. Dabei kommen häufig zentrale Login-Dienste wie das Nutzerkonto Bund zum Einsatz. Für viele Bürgerinnen und Bürger bringt das Effizienz und weniger Papierkram.

Gleichzeitig bestehen Datenschutzbedenken, insbesondere bei sensiblen Informationen wie Gesundheits- oder Sozialdaten. Die Frage, wer Zugriff hat und wie lange Daten gespeichert werden, ist in vielen Fällen nicht eindeutig kommuniziert.

Besonders ältere Menschen oder Menschen ohne digitale Routine empfinden solche Systeme eher als Barriere denn als Erleichterung. Hier wäre mehr Aufklärung notwendig – nicht nur zu technischen Details, sondern auch zu Rechten und Möglichkeiten des Widerspruchs.

Mit dem Einzug künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologien und Biometrie eröffnen sich ganz neue Kontrollmöglichkeiten. Systeme können künftig nicht nur überprüfen, wer etwas tut – sondern auch warum. Verhaltensmuster lassen sich analysieren, Risikoeinschätzungen treffen, Zugriffe automatisieren.

Doch wie weit darf Technik in die Autonomie des Einzelnen eingreifen? Wer entscheidet, was auffällig ist – und welche Konsequenzen folgen? Gerade im Alltag, wo sich Nutzerinnen und Nutzer in digitalen Umgebungen oft nur noch mit Zustimmung zu umfangreichen Bedingungen bewegen können, droht eine Verschiebung: Kontrolle wird zur Voraussetzung, nicht zur Option.

Dabei sind es längst nicht nur staatliche Stellen, die solche Systeme implementieren. Auch Unternehmen sammeln Daten, setzen automatisierte Prüfungen ein oder schließen Accounts bei ungewöhnlichem Verhalten – oft ohne transparente Begründung.

Die Diskussion um digitale Kontrollsysteme ist vielschichtig – und wird in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Einerseits können solche Systeme Missbrauch verhindern, Prozesse beschleunigen und Sicherheit schaffen. Andererseits bergen sie das Risiko, Freiheitsrechte auszuhöhlen, Menschen aus digitalen Prozessen auszuschließen und ein Klima des Misstrauens zu fördern.

Auch der Umgang mit dem digitalen Nachlass gehört zunehmend zu diesen Herausforderungen. Wer stirbt, hinterlässt heute oft weit mehr als nur physisches Eigentum – auch dieser Bereich erfordert klare und gerechte Regelungen.

Gerade im ländlichen Raum, wo digitale Teilhabe ohnehin eine Herausforderung ist, sollten Kontrollsysteme mit Augenmaß eingesetzt werden. Technische Möglichkeiten dürfen nicht dazu führen, dass das menschliche Maß verloren geht – weder bei Behörden noch bei privaten Plattformen.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie gelingt es, Schutz zu bieten, ohne Vertrauen zu verlieren? Wer Kontrolle gestaltet, muss nicht nur technisch denken – sondern auch gesellschaftlich. Nur so entsteht ein digitaler Alltag, der Sicherheit und Selbstbestimmung gleichermaßen ermöglicht.